Témoignage de Jean-Marie Sala

Étés de rêve

ou

Rêve d'été

Une mer bleue, scintillant des mille reflets d'un soleil resplendissant sur un ciel sans nuage. Une côte ciselée de rochers, parfois enlacés par l'écume laissée derrière lui par le reflux des vagues. Le calme exquis des grands matins, la chaleur torride des mi journées et la fraîcheur de la brise marine en fin d'après-midi. Heureuses réalités de vacances estivales écoulées au fil de jours égrenés à une douzaine de kilomètres à l'est d'Oran, dans et autour d'une petite maison située au pied de cette montagne recouverte de pins et d'où la vue embrassait toute la baie.

Pour les besoins domestiques, eau courante à partir de la citerne recevant… la pluie recueillie sur le toit; eau potable disponible… à la source toujours fraîche, coulant à l'ombre des eucalyptus, à une dizaine de minutes de marche. Et le soir, souper éclairé par la lampe au gaz butane, suivi de veillées sous un ciel étoilé, infini offert à la méditation, dans l'odeur suave des galants de nuit, au chant des grillons, entrecoupé de temps à autre par l'appel rocailleux de quelque crapaud, en vadrouille autour des bassins d'irrigation des cultures maraîchères voisines. Parfois aussi, longues veillées en groupe sur les quais du bord de mer, dans son clapotis lancinant. Et très souvent, beaucoup plus tard au milieu de la nuit, réveil subit aux hurlements d'une horde de chacals descendus de la montagne et rodant à proximité des habitations.

Souvenir de paysages, de sensations et de senteurs d'étés, d'un bonheur tissé d'instants fugitifs, berceau d'activités fort simples, en particulier : randonnées dans les sentiers de cette montagne familière, sous les pins odoriférants, sorties à bicyclette, baignades entre les rochers, très souvent motivées par le ramassage d'oursins, hors-d'œuvre préféré du déjeuner. Et presque toujours, de loin comme de près, le murmure des vagues, comme invitation à découvrir de nouvelles profondeurs, autrement invisibles pour les yeux.

C'était Aïn-Franin… enfoui sous la masse des sédiments accumulés durant plus de quarante ans; fixé aussi sur quelques vieilles photographies sommairement classées et conservées au fond d'une vieille malle; volontairement refoulé loin dans la mémoire, afin que les souvenirs qu'aurait pu refléter ce rétroviseur de la vie ne viennent pas en perturber l'inlassable progression.

Jusqu'au jour de juin 2006 où, cédant à la tentation, j'entrai ce nom sur Internet, au cas où…, pour voir si…, et reçoive en pleine face une quantité inattendue, et inconsciemment espérée, de photographies et de textes, nombreux, trop nombreux en fait pour être lus sur le champ. J'y suis revenu le huit juillet 2006, consacrant un peu plus d'attention aux sites de Jocelyne Estève, puis de Monique Vicedo-Bertier, véritables chefs-d'œuvre - mais tant d'autres l'ont déjà si justement souligné… - où je découvris qu'une certaine Marythé Mathey recherchait des informations sur une maison, qu'avec sa famille elle avait occasionnellement occupée, de 1966 à 1968 : celle de mon enfance et de mon adolescence!

Qui donc a dit que la mémoire est une faculté qui oublie? Malgré la meilleure - ou la moins avouable - des volontés, elle ne peut tout oublier. Bien des souvenirs sont d'un coup remontés, accompagnés d'une certaine humidité, celle qui arrive parfois à troubler la vue, lorsque devient trop intense la pression ressentie par l'âme. Voici résumée l'histoire de cette maison, illustrée de quelques photographies. Plusieurs autres suivront, flottant sur cette résurgence de souvenirs, à ajouter à ceux, déjà si nombreux, partagés par plusieurs. S'enchaîneront donc dans l'ordre :

- La maison et son jardin, de 1946 à 1962.

- Souvenirs divers de 1947 à 1959.

- Derniers souvenirs de 1959 et 1961.

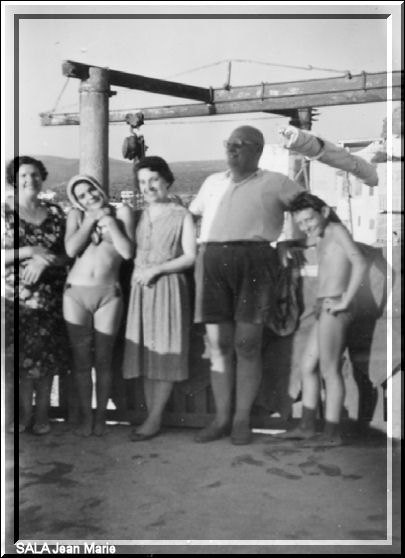

- Gérard Chaffanel, tout au fond à gauche;

Simone Terrol, dans la même équipe, et son cousin au fond, au centre (son nom?);

L'auteur, tête protégée du soleil; sait-on jamais…;

Jean-Paul Mellado, de dos au centre; et, peut-être

Madeleine Sempéré? de dos à gauche? et

protégeant ses yeux du soleil, Henri Fernandez? La mer était-elle démontée ce jour-là? Les mérous avaient-ils donc droit à certains jours de tranquillité? D'autres raisons pouvaient-elles lui avoir fait préférer le volley à la chasse sous-marine?

Les autres, SVP! identifiez-vous… si vous le pouvez! Et si je me trompe, corrigez par courrier!

Et où étaient donc ce jour-là tous ceux et celles dont les noms me reviennent peu à peu : Michel et Paul Ruiz? leur cousine Paula (Roux je crois)? André Ivanez, avec qui venait souvent Gérard Setien? les amies de Simone Terrol : Monique? Michèle Setien? Fernand et Danielle Cabrera, cousins de Jean-Paul? André Sanchez? Et bien d'autres…. Et Yahyaoui? qui nous rejoignait parfois, après avoir écoulé les produits qu'il amenait du douar, dont les jeunes lapins que mon père engraissait durant l'été.

Petit poisson deviendra grand, si Dieu lui prête vie,… et - si Henri ne passe pas avant! - le sortira alors de l'eau le pêcheur averti et suffisamment habile! Monsieur Mellado, architecte, en était un, assez mordu pour 1) conserver dans son garage le "bromège" qui, par ses effluves, en éloignait les intrus et 2) passer de longues soirées dans les rochers, avec ses cañas en gros roseaux. Mais comme ce n'était pas suffisant, il passait également de longues matinées dans sa pastera, sur les lieux connus de lui, où certains jours il donnait rendez-vous à de gros poissons. Une de ses nombreuses qualités, au demeurant fort appréciée de ses voisins qu'il invitait donc souvent : il n'était pas amateur de poisson!

Comme mon père aimait bien cuisiner, surtout sur feu de bois, en particulier : gazpachos, paellas et bouillabaisses, avec l'aide de nombreux "assistants" partageant quelques anisettes, dans les grandes occasions le pêcheur avait bien pêché, le cuisinier apprêtait et les convives se régalaient.

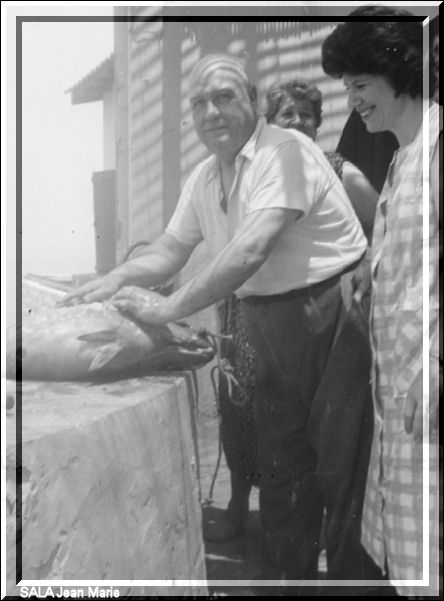

Ce fut le cas le 29 juillet 61. Sur la photo 24, mon père se prépare à entreprendre ce mérou, déposé sur le mur de soutènement de la maison des Mellado, mur curviligne, qui suivait le tracé de l'étroit chemin menant directement aux cabanons situés à l'est du petit port. Nous remontions parfois par ce sentier abrupt à flanc de montagne, lorsque, après le bain de mer, nous prenait l'envie de nous doucher à l'eau relativement très fraîche de la source qui, par un simple tuyau, jaillissait d'un mur, près des rochers. On aperçoit, derrière mon père, madame Mellado, mère de Jean-Paul et de Simone, et madame Cabrera, mère de Fernand et de Danielle.

Photo 24

Non! Ça n'avait pas été un coup de chance….

Photo 25

C'est bien un mois plus tard, le 27 août 61, qu'on remettait ça, comme le montre la photo 25. Non! Non! Ce n'était vraiment pas le même jour, ni le même poisson…. Madame Mellado et mon père sont ici photographiés un peu à droite du lieu de la photo précédente et on distingue, à l'arrière plan, la porte d'entrée du garage des Mellado (le "bromège" se trouvait parfois à gauche, juste derrière la porte…) et, à droite, le mur qui séparait leur propriété du garage de madame Serra.

Ce fut notre dernier été à Ain-Franin.

Pour peu que je m'en souvienne encore bien, pour encourager à ne regarder qu'en avant, mon père disait souvent, en arabe :

Li Fet Met!

Le passé est mort.

En guise de conclusion

La photo de ma mère, près de ses roses, éclairée par les rayons du soleil qui descendait sur le Cap Roux, cet après-midi du dimanche 29 juin 1959, prélude de la fin d'une belle journée d'été,…

Photo 26

prélude de la fin d'étés de rêve à Ain-Franin et… de ce rêve d'été.

Et en guise d'épilogue

L'après-midi du 4 juin 1962. Trois jeunes jouent aux cartes. Camarades d'une classe de mathématiques élémentaires du Lycée Lamoricière d'Oran, ils ont finalement pu embarquer dans cet avion. Il a décollé quelques minutes plus tôt de l'aéroport de La Sénia et se dirige vers Toulouse. Vers un pays dont ils ne connaissent que l'histoire et la géographie apprises à l'école. Ils ressentent l'importance de cet événement. Mais réalisent-ils vraiment qu'est en train de se tourner une page aussi marquante de leur vie? Ils vivent la fin d'une époque. La fin de nombreux espoirs et de leurs rêves d'adolescents.

Ils volent vers leur avenir, leur devenir; ...en ont-ils vraiment? Quel pourra-t-il bien être?

Montréal (Qc) Canada,

le 13 Août 2006

Jean-Marie SALA

- En hommage et remerciements à Monique, pour sa louable initiative et la qualité de l'œuvre accomplie, touchant reflet de l'amour qu'elle a continué de cultiver pour ce coin de terre si attrayant, serti d'une mer si bleue.

En souvenir de tous ceux et celles, connus, reconnus ou non et inconnus, cités ou simplement évoqués ici, qui, de bien des façons, distinctes et complémentaires, avaient fait de ce coin un petit paradis.

En souhaitant que, pour tous ceux et celles qui en ont conservé un peu au fonds du cœur, cette terre virtuelle soit terreau fécond pour les leurs et pour tous ceux qu'ils aiment.

Notes complémentaires:

Note 1: L'orthographe des noms mentionnés dans ce témoignage est celle de la liste qui accompagne le Plan altimétrique et planimétrique à l'échelle 1/500è établi, sur deux feuilles distinctes, par le Cabinet de Mr Marcel Goetzinger, 22 Boulevard Front de Mer à Oran, à la demande de l'Association civile des concessionnaires de la crique d'Ain Franin. L'une de ces feuilles couvre La Mine et l'autre le petit port et ses environs immédiats. Mon rêve n'y apparait pas. La liste semble complète, mais aucune date ne figure sur ces documents; il me semble qu'ils ont été établis en ou vers 1960.

Note 2: D'après les documents cités dans la note # 1, ce garage appartenait à madame Joséphine Serra, propriétaire d'un cabanon de bord de mer, voisin de celui du père de monsieur Mellado.

La maison et son jardin, de 1946 à 1962;

Photo 1

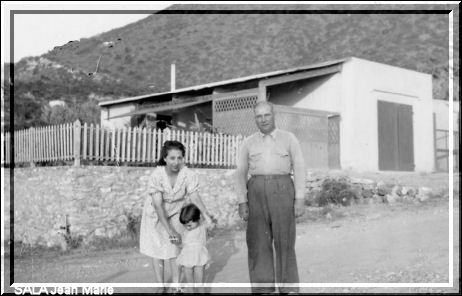

La première photo est celle du cabanon en 1946 : seule était en dur la partie garage et une grande chambre, à l'arrière. Mes parents fréquentaient déjà l'endroit à l'époque où, m'ont-ils raconté, on y accédait par la piste qui descendait du belvédère en passant par La Mine. Viennent sans doute de cette époque les mentions qu'ils faisaient parfois des personnes qu'ils y connaissaient et dont j'ai souvent entendu les noms dans mon enfance : Esteve, Freynet, Laffargue, Mugnier, retrouvés avec plaisir sur les sites visités.

Photo 2

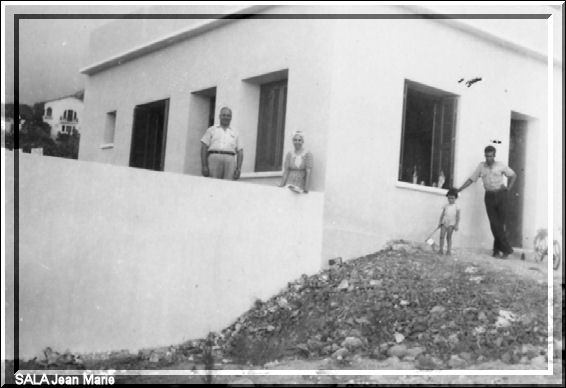

Sur la seconde et la troisième photo, de septembre 1947, l'enceinte de la maison est complétée, mais la partie ajoutée n'est en fait qu'une grande véranda avec, au fond, cuisine et cabinet de toilette, dont on aperçoit une lucarne à gauche; une seconde lucarne et la fenêtre de la cuisine, comme celle de la chambre, donnaient à l'est, sur la partie arrière du jardin. La partie nord du jardin avait été mieux entourée.

Photo 3

Sur la troisième photo, on distingue de plus, à l'arrière plan, la maison Rouge.

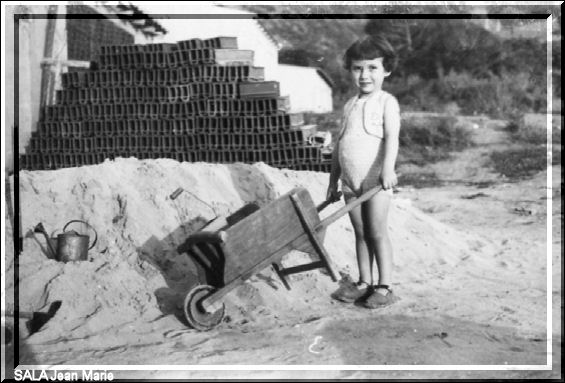

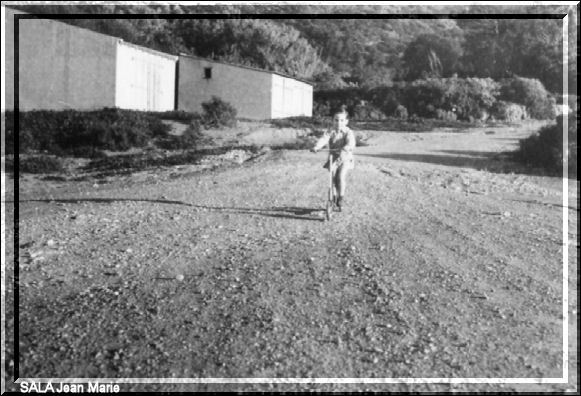

N'allez surtout pas croire que les changements se sont faits sans efforts! La quatrième photo, datée du 15 juin 1947, témoigne de la contribution que j'y ai apportée, du haut de mes trois ans et demi.

Photo 4

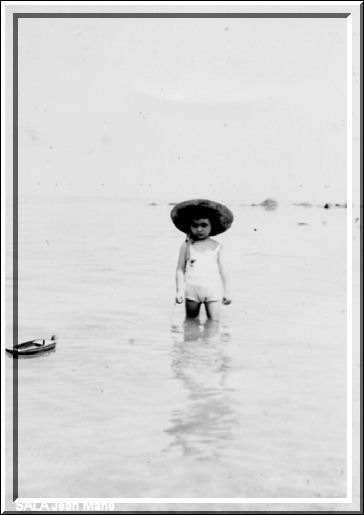

Les cinquième et sixième photos, datées du 22 juin 1947, montrent que le travail ardu faisait parfois place à un peu d'agrément : petit bateau navigue très bien… en eau calme,

Photo 5

Photo 6

fort probablement celle de la petite plage qui se trouvait au bas des escaliers, entre les cabanons des Chaffanel et Fonquernie, car ce fut toujours le seul endroit du petit port et de ses environs immédiats où existait un semblant de plage, avec un peu de sable. Et il paraît que la dégustation des oursins du panier, ramassés par mon père avec le gancho que l'on voit, ne me déplaisait pas non plus.

La septième photo, datée de 1948, montre le mur d'enceinte du jardin, à l'est, derrière lequel s'étendaient les cultures de Habib et, à proximité à droite, ses ruches. Nous en séparaient des grenadiers et des figuiers de barbarie, dont nous apprécions régulièrement les chumbos. Le petit arbre que l'on voit à gauche devant ce mur est un figuier dont, plus tard, mon père greffa différemment trois branches maîtresses, pour lui faire produire trois variétés de figues à des périodes distinctes de l'année - OGM non identifiés!? Sur la droite furent plantés ultérieurement des arums et des galants de nuit, dont les fleurs, qui ne s'ouvraient que la nuit, dissipaient alors un parfum des plus agréables.

Photo 7

Au fond, la villa Rouge

Enfin, la huitième photo, datée de 1959, donne une assez bonne idée de l'état des lieux en 1962, au moment du grand départ. Le jardin avait été agrandi en contrebas, vers le nord, et mon père y avait planté de nombreux amandiers, qu'il avait ensuite greffés en pêchers, dont on aperçoit la cime; le grand buisson du coin avant, est un jujubier et l'arbre qui masque ici la porte de sortie de la maison dans le jardin est aussi un pêcher, mais sorti tout seul celui-ci, d'un noyau tombé là…. Une treille courait le long du mur arrière de la maison et cette partie du jardin comportait plusieurs autres arbres fruitiers : citronnier, prunier, néflier. D'autres arbres avaient également été ajoutés sur le devant de la maison et le fût, sur lequel s'est perché un ami, protégeait un nouveau plant.

Photo 8

L'intérieur de la maison avait aussi été amélioré au fil des ans, en particulier : couloir d'entrée et ma chambre au coin nord ouest. C'est devant la fenêtre que l'on voit à droite, alors grande ouverte sur la mer et le calme printanier de 1960, que j'ai préparé le premier bac; ce ne fut pas un mauvais endroit pour ce faire.

Souvenirs divers de 1947 à 1959;

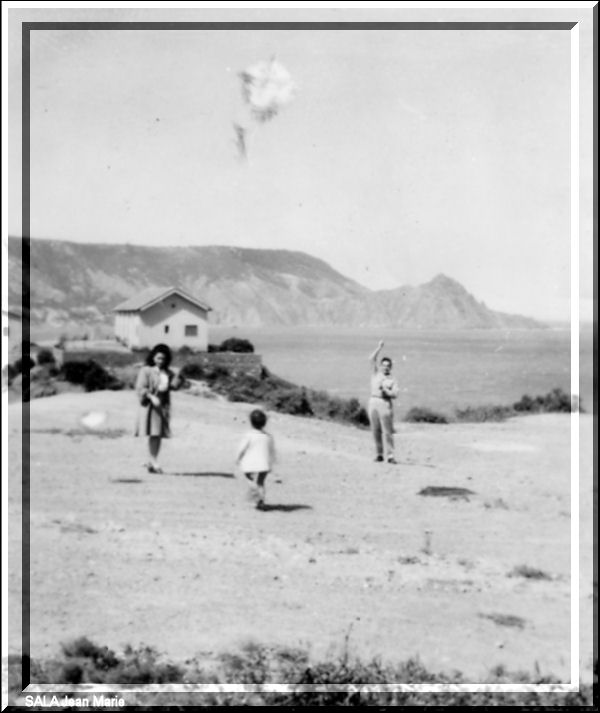

C'est souvent à Pâques que volaient les cerfs-volants, bilochas, fabriquées avec quelques baguettes - roseaux fendus en longueur - du papier multicolore, un peu de colle et de ficelle; la stabilité dans les airs étant maintenue par des chiffons noués les uns aux autres, dont le nombre devait être ajusté en fonction de la force du vent : un peu d'aéronautique, en attendant jets et satellites!

Photo 9

Cette neuvième photo, prise en 1947, montre aussi, sur fond de Cap Roux, une bonne partie de la grande esplanade et, de l'autre côté de la route descendant au petit port, deux maisons sur un promontoire, qui appartenaient à des

Maurin .

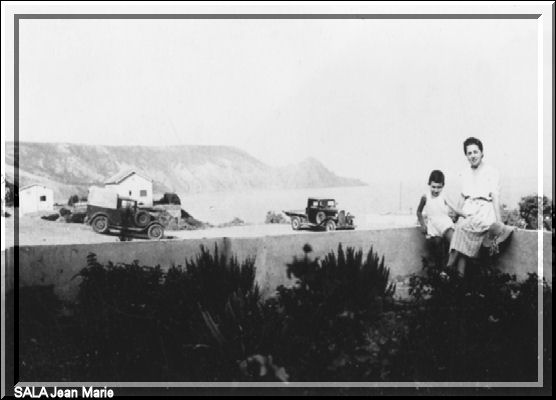

On les distingue mieux sur la dixième photo, prise en 1948.

Photo 10

C'est dans l'une de ces maisons que logeait la famille de Boumédiene, marocain d'origine, gardien retenu par l'association des concessionnaires, qui, les jours de grande affluence, assurait aussi ordre et surveillance du stationnement des voitures qui emplissaient alors toute l'esplanade. Et certains soirs de grandes fêtes, comme de mariages, dansaient sur les murs de ces maisons, au son modulé des youyous, les reflets des flammes de grands feux de joie.

Sur la onzième photo, datée d'août 47, toujours sur fond de Cap Roux, voici le bosquet de pins situé à gauche de la petite descente qui, du centre nord de la grande esplanade, conduisait tout droit au cabanon des Ladreyt et au Petit Robinson et par laquelle on pouvait avoir aussi accès aux deux autres cabanons qui, plus à gauche, surplombaient également le petit port : celui des Terrol, dont l'angle de la photo permet de voir le coin sud-ouest, et celui des Combet. Lui faisait face, à droite, un autre pin, dont une des branches, à peu près horizontale, s'offrait généreusement à ceux et celles intéressés à y suspendre des cordes de balançoires.

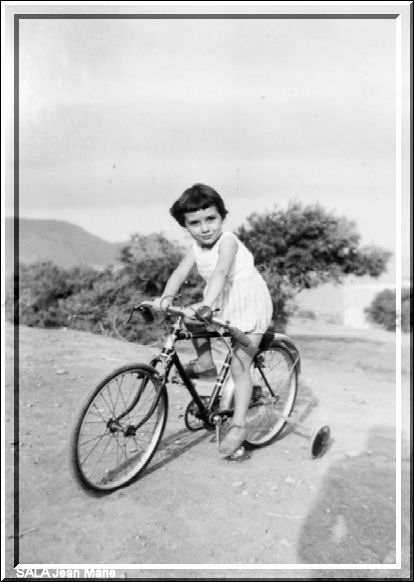

Photo 11

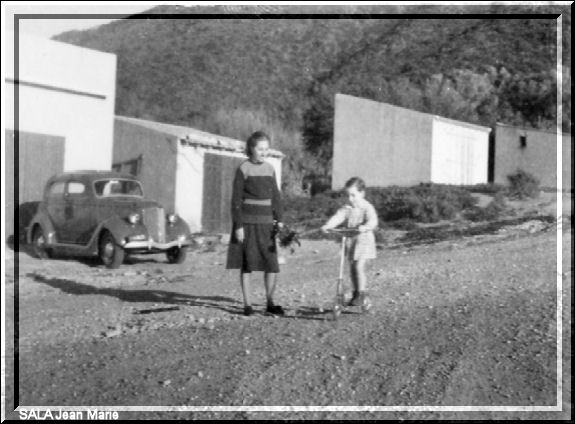

Oops! Stabilité incertaine du cycliste : prudence dans les déplacements!… serait effectivement plus prudent de continuer en trottinette encore quelques temps, surtout pour profiter sans trop de risques de l'élan acquis sur la grande descente conduisant à l'esplanade.

Photo 12

Cette douzième photo, datée du 22 août 48, montre le coin garage de la maison, mais surtout le garage voisin, appartenant aux Rosenzweig, qui possédaient, au bord de mer, le cabanon mitoyen de celui des Chaffanel. C'est ce garage qu'occupait l'ancien légionnaire Matheus Schmitt, à la fin des années cinquante, début des années soixante. Le suivant appartenait à la famille de Salvador Sanchez, propriétaire du dernier cabanon de bord de mer, situé assez loin à l'est du petit port.

Certains se souviendront enfin de ce que, dans les dernières années, au moins l'un des garages suivants, appartenant aux Amat, plus visibles sur la treizième photo, prise le même jour, était utilisé comme épicerie. Sur cette même photo il semble bien que le chemin aboutissant à l'esplanade n'avait pas encore été asphalté.

Photo 13

Immédiatement à droite s'amorçait la descente vers le petit port. On distingue aussi, en remontant, le premier virage, vers la gauche, et on devine ensuite, par la coupe dans la végétation, le second virage, vers la droite, partie la plus abrupte de cette côte - surtout lorsqu'on la montait en bicyclette! - qui se prolongeait en quasi ligne droite jusqu'à la route reliant Kristel à Oran. À l'extrême gauche du faux plat entre les deux virages, se trouvait, au milieu de roseaux, une des entrées du jardin de Habib.

Mais comment, sans hivers, pleinement apprécier les étés? Y en avait-il, des hivers? Certainement pas pour quelqu'un vivant maintenant au Québec depuis bientôt trente ans…. Bon! D'accord! Il y en avait... un peu, courts et doux, mais comme était alors tout aussi belle et agréable cette montagne!

Le sentier que l'on voit sur la quatorzième photo, prise à l'hiver 49, commençait de l'autre côté de la route, juste en face de la maison de Habib, et montait probablement… jusqu'en haut, mais je n'ai jamais réussi à en voir la fin. Je me souviens cependant qu'on y trouvait de nombreuses épines de porcs-épics et, après toute pluie, d'innombrables escargots. Peut-être est-ce aussi un peu, des courses que je tentais d'organiser alors entre eux, que m'est restée cette expression, oserais-je dire ce principe de… se hâter lentement.

Photo 14

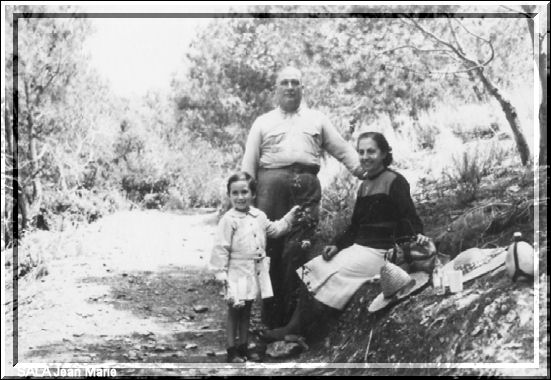

La quinzième photo remonte également à la même période. C'est au coin nord-est du premier bassin de Habib que nous nous tenons, un groupe de cousins, mon père et moi. On aperçoit, à l'arrière gauche, le début des cultures maraîchères.

Photo 15

Habib! Encore lui. Il semble inévitable et, en ce qui me concerne, il l'est effectivement.

Pour moi qui l'ai connu depuis mon plus jeune âge, il a toujours été vieux; mais… je ne me souviens pas de l'avoir vu vieillir, le chibeni de la région, plutôt petit et sec, toujours vêtu d'un sarouel et, me semble-t-il bien, coiffé d'un turban : le patriarche respectable d'une famille, dont la maison, typique, se trouvait en haut à gauche de la montée aperçue sur la treizième photo. Elle en était séparée par un mur, blanchi comme elle à la chaux, qui l'entourait aussi sur une partie de la face sud, celle qui longeait la route; ce qui fait qu'il formait avec la maison une cour et préservait ainsi l'intimité des occupants, l'entrée des pièces principales de l'habitation se trouvant sur la face nord. L'autre avantage d'une telle disposition étant que, comme le dit la chanson, il y avait toujours un côté de mur à l'ombre. On accédait donc à cette cour par un passage, légèrement en contrebas de la grand route, séparé d'elle par un abreuvoir. Je revois dans cette cour, qui s'étirait donc sur trois côtés de la maison, des poules, le four en terre, parfois un kanoun, des enfants et, assises à l'ombre le long des murs, quelques femmes préparant les repas, en attendant le retour des hommes, au travail dans leur grand jardin.

Travaux habituels des cultures maraîchères : pliés à angle droit sur la terre pour des sarclages et des binages répétés, en accord avec le dicton cher à mon père, qui le mettait d'ailleurs fort bien en pratique dans son petit verger, suivant lequel un binage valait deux arrosages, particulièrement en périodes de canicule, alors qu'il convenait d'économiser l'eau disponible, celle des bassins, dont les poissons rouges distrayaient les vacanciers. Et, pour optimiser l'utilisation de l'eau, bien la distribuer par simple gravité, aux bons moments, aux parcelles qui en nécessitaient, avait été développé un astucieux réseau de petits canaux, tracés à même la terre, la simple interposition ou élimination manuelle de petites buttes permettant d'en modifier la direction d'écoulement.

Merci d'avance à l'arrière petite fille de Habib et à Mokhtar Benselka, qui se sont manifestés sur le forum de Monique, respectivement les 03/10/2005 et 9/11/2005, de bien vouloir éventuellement corriger toute erreur par courrier : mes souvenirs de cette maison sont vieux d'environ un demi-siècle; ils remontent à l'époque où, enfant, ma mère m'y envoyait, entre autre pour chercher des œufs, et je m'y sentais toujours agréablement accueilli.

Autre souvenir bien doux à ma mémoire et, celui-là, particulièrement… à mon palais : Habib, nous apportant un pain du miel, qu'il venait de récolter dans ses ruches; miel que ma mère utilisait souvent pour compléter la préparation des makrouds dont je me délectais.

Impossible enfin de clore ce passage sans mentionner les conversations en arabe, longues pour moi qui n'y comprenais rien, que mon père avait avec lui, lorsque nous le rencontrions sur la route, souvent en revenant de corvée d'eau à la source.

Parenthèse! Mon père était le benjamin d'une famille de sept enfants, dont les parents, originaires de la province espagnole de Valence avaient émigré à Oran au dix-neuvième siècle. Né à Oran, il y apprit le français à l'école, puis à neuf ans, se retrouva à Sidi-Chami, où son père, jardinier, avait loué une ferme. Le primaire terminé, il aida ses parents aux travaux agricoles, à temps plein jusqu'à près de dix-neuf ans. À sa langue maternelle, le valencien, et au français, s'ajouta donc très rapidement l'arabe de ses amis d'enfance puis des ouvriers avec lesquels ils travaillaient. Bonne idée d'apprendre le français! car de son côté, ma mère, également issue d'une famille espagnole, mais de langue castillane et maîtrisant fort peu le valencien, avait aussi appris le français à l'école : ou comment et pourquoi deux espagnols arrivèrent à faire du français la langue "maternelle" de leur rejeton….

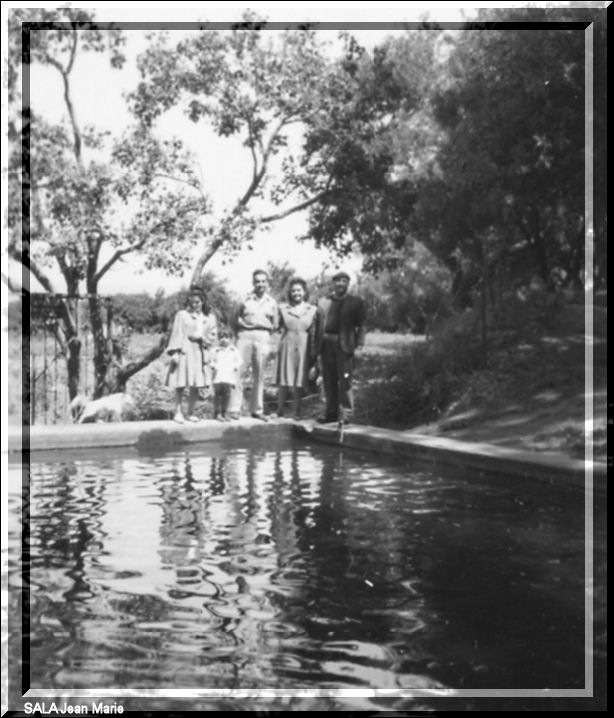

Et le rejeton grandit, soleil, oursins, makrouds et eau de mer aidant, pendant longtemps celle de la petite plage, à proximité de la jetée qui prolongeait la descente de bateau des Chaffanel, comme en témoigne la seizième photo, datée du 7 août 1949. Au fond à droite, se devine le quai de la famille Herrero.

Photo 16

Tandis que grandissaient aussi arbres et arbustes du jardin, visibles sur la photo 17.

Photo 17

Entre temps s'était ajoutée, au nord, une autre maison, dont on aperçoit, sur la photo 18, du début des années cinquante, les toits et la partie supérieure de l'arche d'entrée, ainsi que le toit d'un garage qui la séparait de notre jardin: la maison de la famille Mellado, construite vers la fin des années quarante. Endroit idéal pour assister aux retours de pêche, l'extrémité nord de leur jardin surplombait le cabanon de bord de mer appartenant au père de monsieur Mellado et l'étroit passage entre les rochers, qui permettait d'accéder de la mer au garage à bateaux.

Photo 18

La photo 19, prise en 1956 ou 1957, montre le rejeton - ne nécessitant plus de flotteurs auxiliaires, puisque, de toute évidence, il les avait intégrés - entouré à droite de Jean-Paul Mellado et, à gauche, d'un autre visage familier, dont hélas! le nom ne me revient pas. L'intérêt géographique de cette photo? les rochers au pied du kiosque des Gonzales, à l'extrémité desquels, vers la droite, se trouvait un grand rocher, qu'on ne voit pas ici, d'où il était facile de plonger sans risques, dans une eau suffisamment profonde, tandis que certains casse-cou, pour impressionner… la galerie dirons-nous, plongeaient dans moins d'un

Photo 19

mètre d'eau, du haut du quai attenant à la descente de bateaux des Gonzales, voire même, certains, aux jours de plus grande nécessité, de l'extrémité de la poutre que l'on voit, en arrière plan, sur la vingtième photo. Désolé! mais le nom de la dame et des deux jeunes, qui entourent mes parents sur cette photo, prise à l'intérieur du kiosque des Gonzales, probablement vers le milieu des années cinquante, ne refait pas surface.

Photo 20

Derniers souvenirs de 1959 et 1961…

de mer, de terre et de bonheurs partagés….

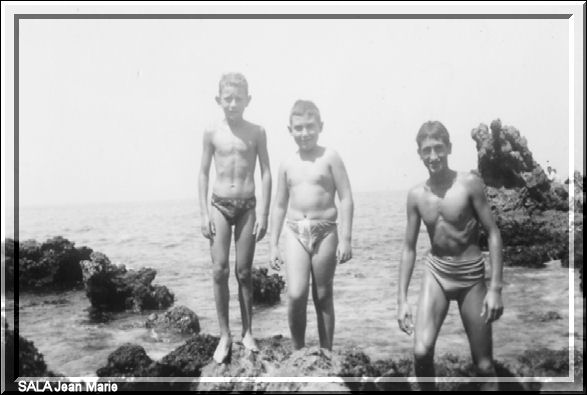

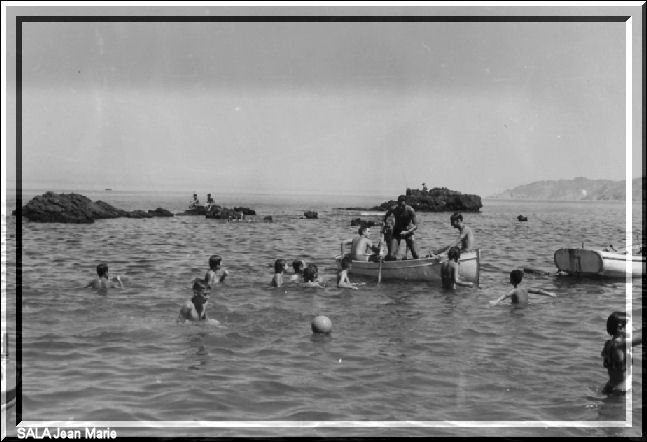

Sur fond des rochers qui fermaient le petit port au nord-est, la photo 21, de juillet 59, met en évidence Jean-Paul Mellado, debout à ma droite, dans ce qui me semble être la jolie barque des Terrol, transportant également…? et entourée de…? Se reconnaisse qui peut!

Photo 21

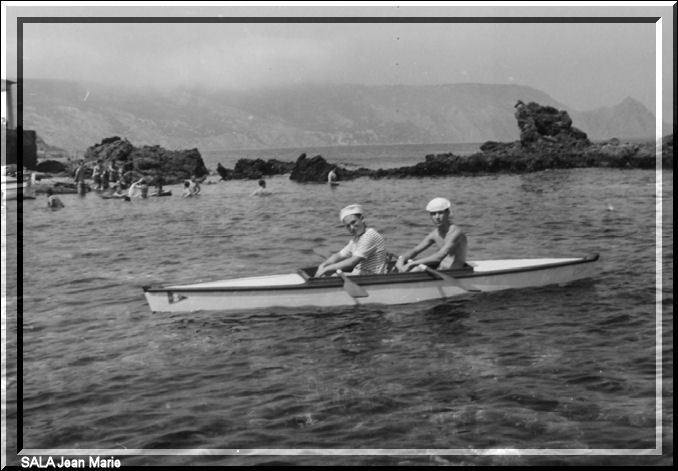

Quant à la photo 22, du même mois, sur fond de Cap Roux, elle montre la barrière de rochers qui fermait le petit port à l'ouest. J'enrage! Impossible de remettre un nom sur le visage familier de l'ami qui m'accompagne, sur ma périssoire toute neuve. À l'aide quelqu'un!

Photo 22

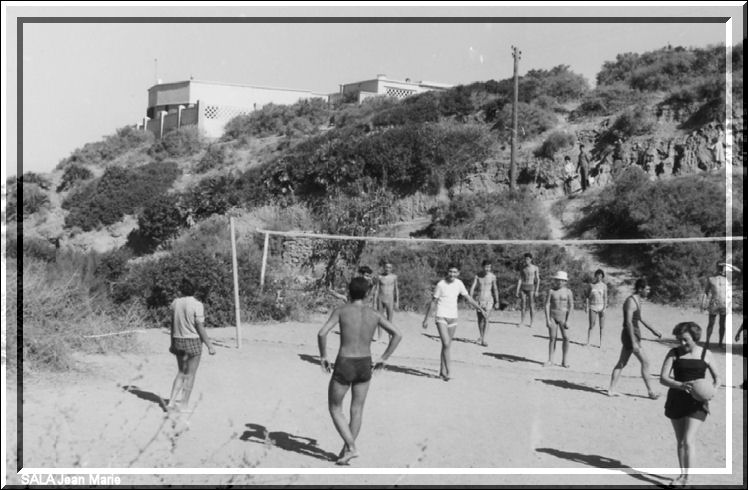

L'activité est aussi grande - toutes proportions gardées! - sur le terrain de volley de la photo 23, prise en août 59, où l'on aperçoit fort bien la maison des Terrol et le toit de celle des Combet, à l'arrière desquelles, sur la partie un peu en contrebas de la grande esplanade, les Terrol organisaient souvent des parties de pétanque fort animées.

Photo 23

Parmi les volleyeurs, on reconnaît - j’ai pu sur l’original! Croyez-moi sur parole!- :